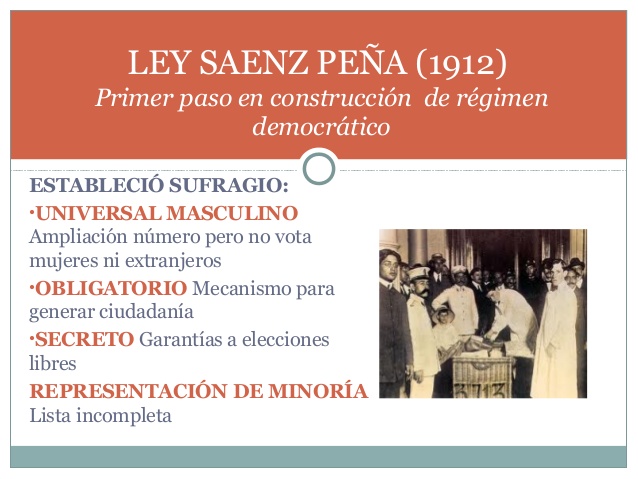

LA LEY SÁENZ PEÑA Y LA TRANSICIÓN HACIA LA ARGENTINA DEMOCRÁTICA

El 10 de febrero de 1912 el Congreso Nacional sancionó la ley que establecía el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio, lo que incrementó los hasta entonces bajos niveles de participación electoral y puso fin a prácticas como el voto cantado o el voto múltiple, que facilitaban diversas formas de coerción sobre los electores por parte de los patrones o caudillos locales.

¿Qué características tenían los procesos electorales en la Argentina antes de la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912?

La característica principal era el voto cantado. Cada elector -varón, mayor de edad- se presentaba ante la mesa electoral y de viva voz decía por quién votaba. Ese voto se registraba en una planilla que confeccionaba la autoridad electoral, pues no existía un padrón único. Usualmente, el acto electoral se realizaba al aire libre, en lugares públicos, como el atrio de las iglesias.

¿Qué consecuencias tenía en la práctica?

Esta práctica daba la posibilidad de regular la marcha de la votación y cambiar su resultado a medida que transcurría el comicio. Esto se hacía a través del clientelismo, la violencia física y simbólica y formas variadas de fraude, que comenzaban con la exclusión del registro electoral de opositores.

Los caudillos y los patrones obligaban a los varones sobre los cuales ejercían algún poder o control a votar por sus candidatos predilectos.

No fueros extrañas las prácticas del llamado “voto múltiple” -un mismo hombre votaba en diferentes lugares- el voto grupal, ni la compra de votos.

¿Cómo modificó la reforma electoral promovida por Roque Sáenz Peña el modo en que se realizaban los comicios hasta ese momento?

La Ley Sáenz Peña, el nombre con el que se conoce a la ley Nº 8.871, estableció el voto secreto, individual -prohibía el voto grupal- universal masculino y obligatorio para argentinos y naturalizados mayores de 18 años, previamente inscriptos en un padrón electoral, quedando exceptuados los mayores de 70 años.

En el momento de sufragar, el presidente de mesa entregaba un sobre abierto y vacío y el ciudadano introducía su voto en un cuarto contiguo, sin ventanas y sin otra presencia que la suya, y luego lo depositaba, cerrado, en la urna sobre la mesa.

Al Ejército se le confió la tarea de fiscalizar el desempeño del acto electoral. Además se estableció el llamado sistema de lista incompleta: el partido más votado obtenía dos tercios de los cargos en cuestión y la fuerza segunda, el tercio restante. Otro u otros partidos quedaban excluidos de obtener representación.